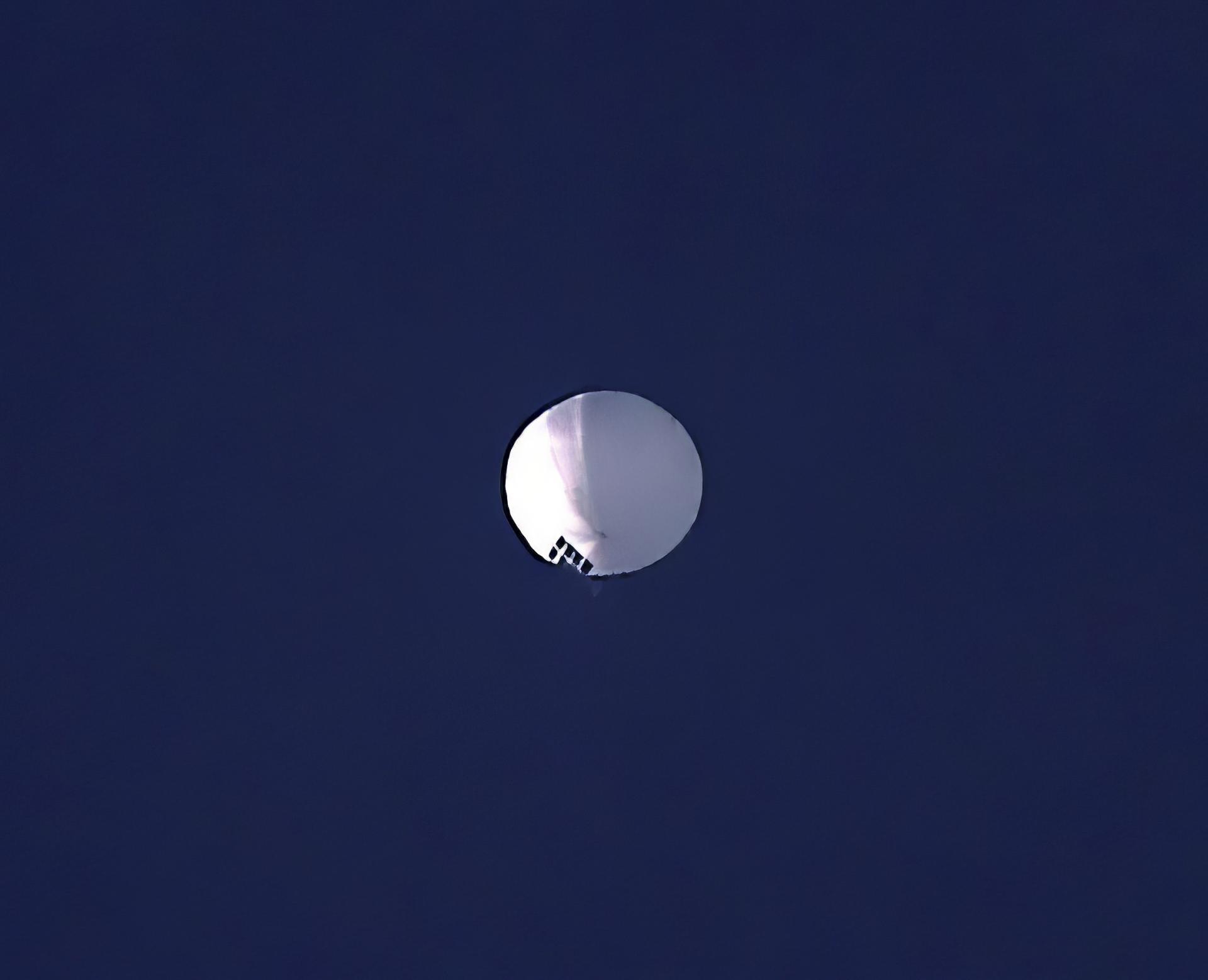

布林肯訪華「因偵察氣球推遲」 美國頻出招「動靜很大」作用如何?

文/香港01

美國國務卿布林肯(Antony Blinken)訪華在即,布林肯推遲原定訪問行程。美國國務卿布林肯表示,他出訪大陸前夕出現高空偵察氣球事件,是大陸「不負責任的行為」,不利於兩國準備進行的實質討論。弔詭的是,大陸外交部官網2月4日消息, 2月3日晚,中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅應約同美國國務卿布林肯通電話。同時,發布《外交部發言人就美方宣佈推遲美國務卿布林肯訪華行程答記者問》,稱「事實上,中美雙方都沒有宣佈過什麼訪問,美方發布有關消息是美方自己的事情,我們予以尊重。」

事實上,布林肯訪華本也沒有被高看。談,肯定比不談好,但能談出什麼,本也沒有期待。反倒是,如果聯繫近一段時間美國方面加強對大陸的打壓和威懾看,美國真的認為他所認為的「極限施壓」還有作用嗎?

美國國務卿布林肯。(圖/美聯社)

嘴巴上,美軍高官對大陸發出了2025年開戰的戰爭威脅,而美軍準備在台海和西太平洋一線加強對華軍事施壓;行動上,近一段時間來,美國在科技領域發起了頻繁「攻勢」——不僅,強逼日荷達成聯合晶片封殺協議,又擬批准美企全面禁止向華為出售產品許可證……還不僅僅是這些。美國和印度國家安全顧問宣佈啟動「關鍵與新興技術倡議」(iCET),美國貿易代表辦公室公布《2022年假冒和盜版惡名市場評估》。

除此之外,貿易領域,美國國會參眾兩院還再次提出2023年版本的「中國大陸貿易關係法案」(China Trade Relations Act of 2023),要求廢除大陸的永久正常貿易關係(PNTR)地位,即撤銷大陸的永久最惠國待遇……種種一層疊一層的對華動向意欲何為。實際作用究竟如何?

日本荷蘭限制影響幾何待觀察

先看日本和荷蘭已經與美國達成協議,將開始限制向大陸出口先進製程晶片製造設備,與拜登政府一道採取措施,試圖切斷大陸獲得先進技術的途徑。這是拜登政府努力說服盟國對其擁有關鍵技術的公司實施出口管制取得的一個進展。

根據新協議,荷蘭將禁止光刻機制造商ASML向大陸出售至少部分浸入式光刻機,這是該公司深紫外光刻機類產品中最先進的一類設備。這種設備對製造尖端晶片至關重要。據知情人士稱,日本也將對尼康公司(Nikon)設置類似的限制。

目前的情況是,儘管像歐盟、日本和韓國等盟友正與美國日益緊密地合作,以試圖延緩大陸的技術進步,但這些國家與大陸的商業往來頻繁,在實施出口管制政策時會非常謹慎。正如此次三國新協議後,Nikon代表說,該公司在允許範圍內在大陸開展業務,沒有聽到政府關於監管收緊的任何消息。ASML駐美國的發言人說,該公司知道達成的協議,但沒有更多細節,並表示現在評估對該公司的影響為時尚早。

資本的屬性就是最大程度的追求利潤或價值,儘管美西方國家制定了嚴厲的對華打壓政策,可這卻難以完全阻止發達國家的跨國資本流向大陸。

布林肯出訪大陸前夕,出現高空偵察氣球事件。(圖/美聯社)

拉攏印度?過於樂觀了!

1月31日,美國和印度國家安全顧問在華盛頓宣佈啟動「關鍵與新興技術倡議」(iCET),承諾在人工智能、量子計算、通信及太空等領域強化雙邊合作。兩國還將制定新的國防工業合作路線圖,建立「具有韌性的半導體供應鏈」。

雖然白宮事後公布的倡議詳細內容並未提及中國,但白宮國家安全顧問沙利文(Jake Sullivan)當日接受採訪時也承認,iCET的啟動有同大陸進行地緣政治競爭的背景。他還進一步渲染「中國大陸威脅」,聲稱中方的經濟行為、軍事行動以及在產業和供應鏈上採取的舉動,都深刻衝擊了印度政府的想法。國際輿論也嗅到了明顯針對性。路透社、德國之聲等紛紛認為,這意味着美印組建「高科技抗中同盟」,將在軍事裝備、半導體和人工智能等領域聯手同大陸展開競爭。

按照美方的設想,當務之急是要打造一個所謂「深化民主的高科技生態系統」,將關鍵技術產業鏈、供應鏈從大陸轉移出來,而印度則憑藉勞動資源豐富且成本低等優勢,成為了其中一個重要的「替代選項」。但對於iCET的落地實施,不少分析並不看好。路透社直言,美國致力於同印度在高科技領域展開合作,但無論是在軍事科技轉移還是移民工人簽證方面,都存在諸多障礙,可以說「白宮在每一條戰線上都面臨着一場硬仗」。

最直接的證明就是,9月時,當14個成員國舉行了首次部長級線下會議後,印度突然在會後宣佈,暫時退出該框架在貿易領域的談判。印度商工部長戈亞爾在會後說:「我們還沒有看到各國將獲得什麼好處,以及在環境等方面施加的任何條件是否可能歧視發展中國家。」這證明,印度有自身的考量。

即便兩國政府達成了iCET倡議,真正要實施還是要靠企業。包括美國企業在內的許多跨國企業由於印度關稅高、基礎設施不完善、法律對外資企業不友好等原因,赴印投資的意願仍然不高。即使政府推動,甚至提供大量的補貼,想要把大部分的產業鏈都轉移過去,依然難度很大。對於iCET,美國政客肯定會渲染得特別「美好」,但是經濟規律是不以政治驅動為轉移的,想要通過拉攏印度,沒有那麼容易。

舊招反覆炒 聲高手低

1月31日這一天,美國國會參眾兩院還提出2023年版本的「中國大陸貿易關係法案」(China Trade Relations Act of 2023),要求廢除大陸的永久正常貿易關係(PNTR)地位,即撤銷大陸的永久最惠國待遇,恢復到2001年以前的狀態。

這不是美國第一次在「永久正常貿易關係」上炒作了。「中國大陸貿易關係法案」曾分別在2021年的參議院和2022年的眾議院被拿出來過,但兩院反響平平。這次,參議院仍是民主黨主導的,過去兩年提出時也沒有激起什麼大的浪花,現在在程序上預計不會有大變化。即使在參眾兩院通過了,拜登政府也會非常慎重,「中國大陸貿易關係法案」通過的可能性並不高。

同樣的,美國貿易代表辦公室還公布了一份所謂的《2022年假冒和盜版惡名市場評估》,把微信的電子商務系統確定為「最大的假冒商品平台之一」,阿里巴巴的全球速賣通和淘寶網以及百度網盤等多家在線平台也都榜上有名。這也同樣不是第一次了。這幾年美國所謂的「惡名市場」年度評估報告,幾乎每次都把大陸的電商企業置於首位,其意圖是顯而易見的。

華為,在打擊中不斷「走自己的路」

沒錯,美國又要對華為下黑手了。美國官員提議,這次要全面切斷。所有美國供應商,都不能與華為聯繫,英特爾和高通等在內,禁止向華為提供任何產品。按照美媒的透露,這項政策可能在5月獲得通過,即美國將華為加入「實體清單」四周年之時。據悉,目前,美國供應商需要獲得政府批准才能向華為出售產品,然而最近一段時間,那些申請全都擱淺了。

美國先封殺了5G產品,華為手機被迫從5G轉為4G,將市場拱手讓出,現在,美國4G都不讓供給華為了,這對華為手機來說會否又是致命一擊?這倒是未必。據消息人士透露,華為將在2023年有望用自主晶片啟動5G產品面世。華為在經過幾年的蟄伏後,已經有了plan b。

荷蘭光刻機巨頭阿斯麥公司CEO就曾警告,他擔心美國的絞殺政策,最終會促使大陸加快研發進度,這肯定需要時間,但「你越給他們施加壓力,他們越有可能加倍努力」,最終制造出能與阿斯麥匹敵的光刻設備。

以華為為例,美國絞殺三年多,2021年華為銷售額大跌28.6%,確實極度危險。但2022年華為就穩住了,全球銷售額6369億元人民幣,與上一年持平。或許,正是華為的堅韌,讓美國惱羞成怒,才開始全面的絞殺。

回到布林肯訪華本身,要說中美多溝通多接觸,必然是一件好事,但處於老大老二的結構性矛盾當中,是否能解決什麼問題,大多數人也都不會有什麼期待。所以,布林肯究竟以什麼說辭推遲甚至取消訪華,對於中美關係影響都不大,也沒什麼大不了。但要注意到,在結構性矛盾下,大陸和美國的差距越縮小,美國對華的動作就會越頻繁、激烈,這是美國式焦慮的體現。

延伸閱讀:

文章授權轉載自《香港01》。